为了曝光国综内幕,骂到微博被封,够狠

最近一个热搜,把国内一款综艺卷进了风口浪尖。

粉笔网CEO张小龙(注意不是做微信的那个张小龙),在网上发布了一段自拍。

痛批一款综艺节目《青春在路上》的扶贫活动都是在作秀,刻意煽情。

直指参加的明星都是来走过场。

甚至耍大牌,表示没时间与村民一个个合影。

最后还点名了沈梦辰,进行了一波人身攻击。

整个视频,张小龙俨然一副喝多了的样子。

情绪亢奋,言语粗鲁,脏话连篇。

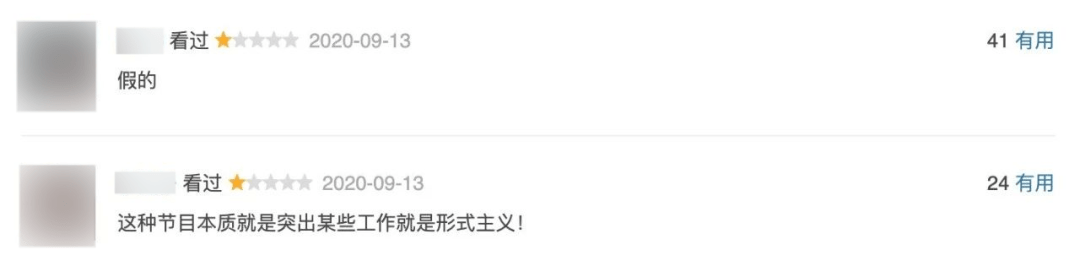

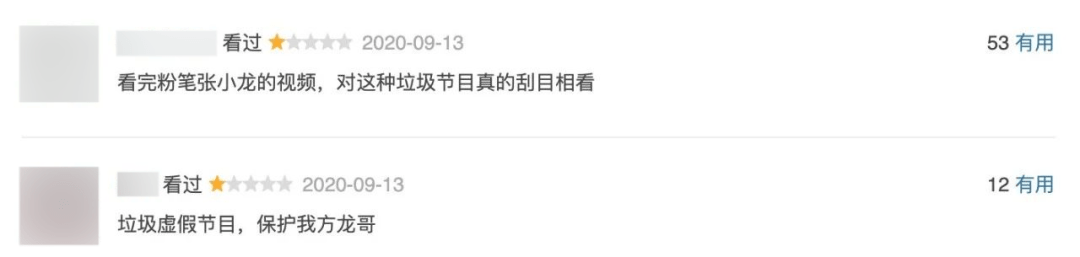

即便如此,却依然得到了许多网友力挺。

认为他敢说敢言,戳穿了现在综艺节目虚伪的真相。

豆瓣上,该节目还未开分,就已经沦陷为一星怒骂的重灾区。

而在微博上,连「娱乐圈纪检委」都为其点了赞。

当然,人身攻击确实不好,也引起了不少人的反感。

而且因为点名了沈梦辰,也让大众的关注点逐渐变成了她到底有没有耍大牌、拒绝合影。

不久,沈梦辰与村民以及张小龙的合影在网上晒出。

耍大牌的传言不攻自破。

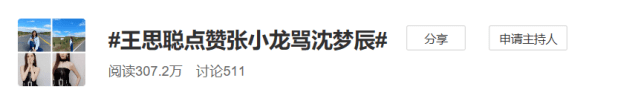

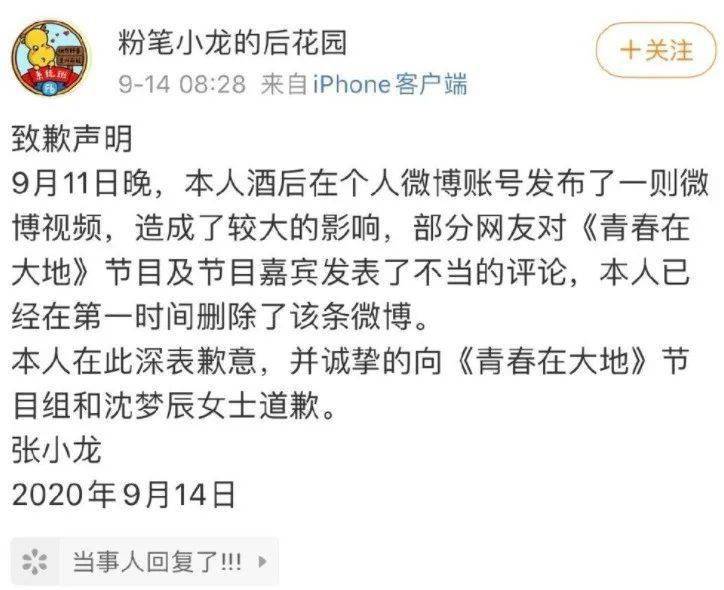

如今,张小龙的微博大号已经被封,热搜被撤。

一个疑似小号的微博发出了道歉声明。

至此,事件似乎告一段落。

但却留下了许多疑点。

而且,张小龙视频中的重点反而被人们忽视、淡化。

他抨击的核心,其实并不是什么明星耍大牌。

而是这个以扶贫宣传为主题的综艺节目,虚假作秀。

并坦言自己也被当做工具人,目的就是为了向上宣传扶贫工作做得好。

但实际上根本没人关心真实的扶贫情况。

「就是通过剪辑,让观众哭得稀里哗啦……

千万不要相信,一切都是假的。」

虽然作为吃瓜群众,无法证实张小龙所说的正确性,节目组也始终未正面回应。

但对于综艺节目虚假,作秀,造人设的内幕,大家已经见怪不怪。

「任何综艺都有剧本」早就成为人们的共识。

在许多人眼里,综艺本身就是为了图个乐,别太当真。

但鱼叔却认为,做综艺的追求绝不应止于此。

综艺同样可以做到够真实,有深度,有情怀。

特别是对于有公益性质的综艺节目,更需要这样。

今天,鱼叔就带大家回顾一档综艺节目的标杆。

在这个节目里,不仅仅可以图个乐。

还能让人获得无限的激励,感动与反思——

《无限挑战》

무한도전

看韩综的都知道一句话:

韩国综艺分为《无限挑战》之前和之后。

这档节目在韩国综艺界的至高地位不言而喻。

从2005年开播,到2018年完结。

横跨13年历史,影响后来无数综艺。

许多明星都以自己上过《无限挑战》而感到光荣。

如果在韩国街头做随机路人采访,几乎无人不晓。

《无限挑战》在韩国综艺史具有如此非凡的意义,是有多方面的原因。

首先,开创了全新的摄影形式。

我们现在习以为常的「一个场景,十几台摄影机」综艺模式。

就是从它最先开始的。

过去,综艺现场只有一两台摄影机。

《无限挑战》的总导演金泰浩觉得远远不够。

因为拍摄现场会产生很多有趣的即兴素材,设备太少就会错过这些镜头。

于是,他冒险将摄影机增至8台,同时增加麦克风。

效果出乎意料的好,电视台和观众都认可了这样的制作手法。

节目收视率也不断上涨。

无形之中,改变了韩国综艺的制作方式,得到了越来越多的电视节目效仿。

其次,节目的题材也不断在突破。

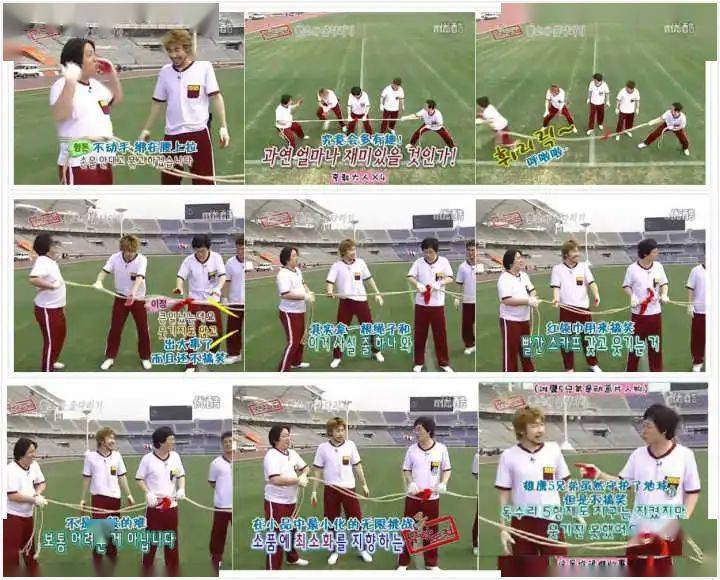

早期的节目中,内容以「挑战」为主。

通过观众投稿,由MC们去进行一般人无法进行的挑战任务。(节目这时还叫做《无谋挑战》)

比如:

「黄牛vs人拔河」

「火车vs人100m赛跑」

「自然排水vs人工排水」

「脱水机vs人工脱水」

而从2006年5月6日开始,《无限挑战》迎来了最大变化。

从一个单元跳脱出来,成为一档独立制作的节目。

这时,它开始以「韩国电视史上第一个真实综艺节目」的称号呈现在大家面前。

每集都会有不同形式,不同主题,包括搞笑、运动挑战、音乐表演、电视扮演等等。

甚至还有非常特色、令人意想不到的形式。

现在许多常见的游戏或综艺玩法,其实都是由《无限挑战》首创。

比如:

灵活性test:

在MC面前放食物,先闲聊,听到哨声开始抢食物。

水球游戏:

准备一个真球和灌水的球,凭运气选球。

一心同体:

根据关键词,所有人做出同样的动作。

《无限挑战》开创的一些主题,后来也都派生出新的综艺节目,并获得成功。

比如,城市追捕。

要求在一个大环境里,为了相应的目标而进行相互追逐。

后来的《Running Man》,则将这一主题延伸到了极致。

《无限挑战》还会不定期举办音乐会。

从2007年开始,每两年举办一场无限歌谣季。

最特别的是,歌谣祭举办地都在公路旁边,所以每场都以公路名命名。

不仅创造了多首传唱度极高的歌曲,更带火了一大批歌手。

也直接延伸出了韩国歌谣祭。

节目组还经常即兴发挥,搞暗中突袭。

甚至根据情况的变化,自然转变计划,发展成新的节目主题。

比如:

有一期,成员们打算中秋突袭亨敦家送惊喜。

原计划是做顿饭。

结果因为家里太乱,节目主题瞬间变成了「收拾郑亨敦的家」。

还有一期,刘在石在聊天里随口说了句:

「想体验打工啊。」

结果后面立即安排上了好几期「极限打工」。

再比如,有观众反映,成员亨顿与HAHA之间关系不亲。

为了缓解尴尬,节目组特别制作了「希望你们快点亲」特辑。

也是好笑到难以忘怀的一期。

而节目制作人金泰浩,更是被人称为「金腹黑」。

对几位成员,什么都敢「骗」,什么都敢玩。

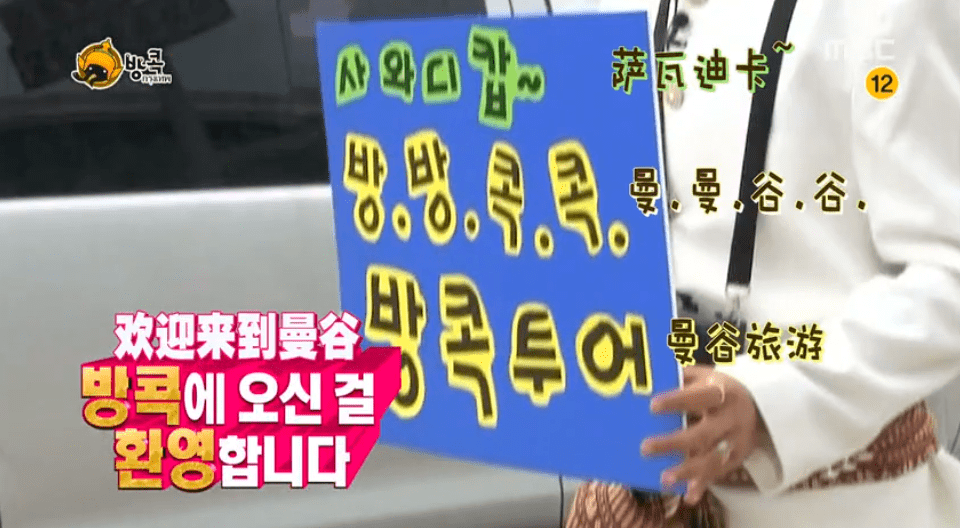

有一期节目,说是让成员去泰国旅游。

结果到了机场,被一个说着泰语的导游硬拉上车。

就让所有人在首尔市,假装进行了一次出国游。

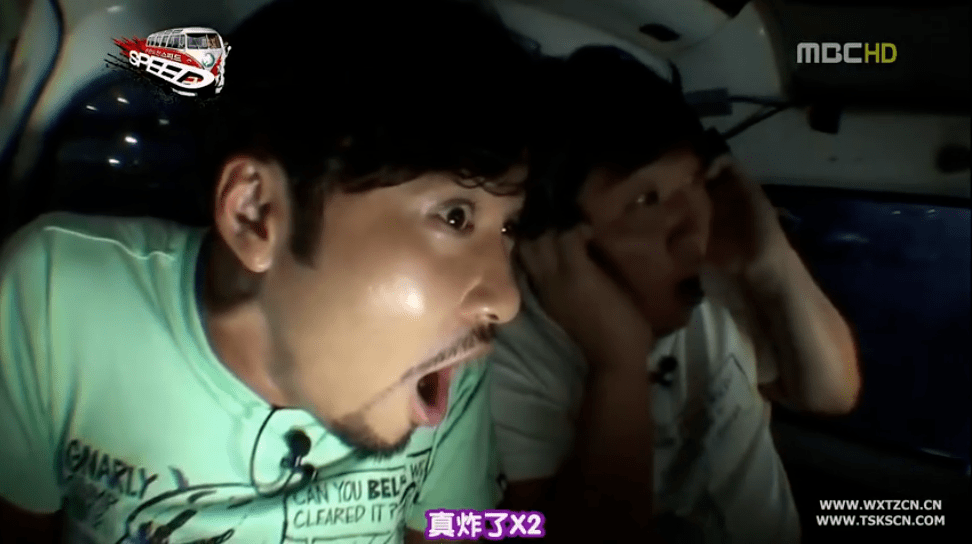

还有「生死时速」那一期。

大家一开始都还半信半疑,认为节目组不可能搞那么大手笔。

直到洪哲的车真的在大家面前爆炸了。

让所有人都目瞪口呆。

这,才是最真实的综艺节目。

主题不固定,形式不固定,题材不固定。

不断地挑战成员,不断地挑战自己。

将「创新」二字,印在了自己的骨子里。

那么多年来,《无限挑战》所创造的欢乐从未停止过。

同时,节目本身的立意也在逐渐深化。

从中期开始,挑战精神不再局限于各种高难度游戏。

而是开始将镜头对准那些需要被更多人关注的地方。

欢乐仍在,感动也多了起来。

为了推广相对冷门的体育运动,

几位平均年龄40+的MC,要不断去挑战自己的运动细胞。

07年挑战国标舞,08年挑战有氧健美操,09年挑战连橇,10年挑战摔跤、F1赛车,11年挑战赛艇等等。

观众们可以切实看到成员们努力甚至拼命的样子。

尤其是 在10年摔跤特辑里,郑俊河强忍不适坚持上台。

最终给大家奉献上了最坚持的一面。

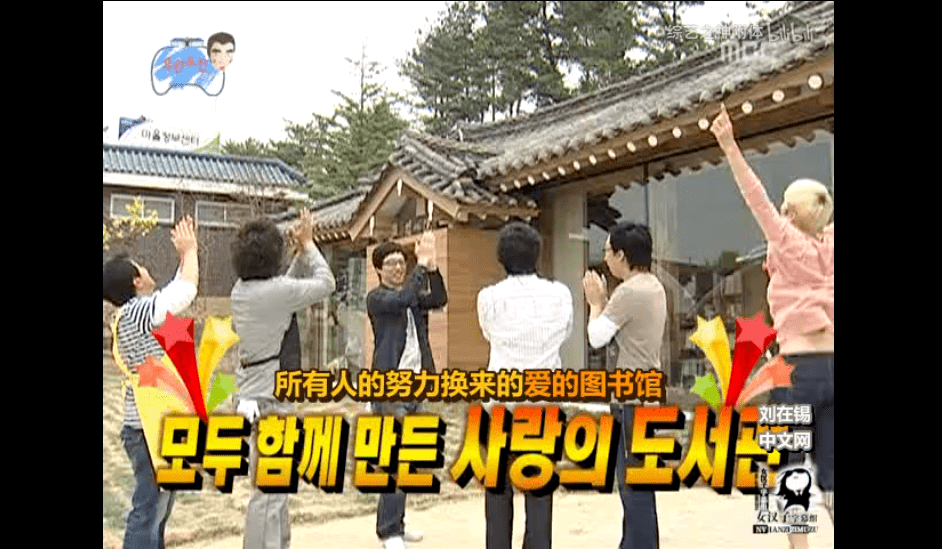

还有许多公益性质的主题节目。

2008年,制作了「建造儿童图书馆」特辑。

前后耗时两个月,成员们亲自参与建造。

图书馆服务对象,则是在韩国原油泄漏实践中遭到重污染的灾区小朋友们。

而所有特辑里,鱼叔最爱的还是「海外配送特辑」里的一期。

这期属于十周年的五大企划之一,面向全球粉丝征集:

无论你在地球什么地方,你想要来自韩国的礼物,就可以申请。

若被选中,将有一名无限挑战成员自掏腰包,为你送货上门。

其中一个入选的是:

为在日本-京都-宇治-宇土路村,一群身为异乡客的韩国人,送去家乡的食物。

这里需要提一下历史背景。

当年,日本侵略军掠夺韩国青壮年。

迫使他们在日本强制劳动,无法返回祖国。

姜英南奶奶看着节目组准备的家乡食物,以及83年未见的照片和视频。

说出了这句话:

「可以闭着眼睛,看着这个死…」

其实在私下里,刘在石10年前就曾为宇土路村捐赠1000万韩元。

这一期,《无限挑战》抛弃了一切光环。

做出了有史以来最诚恳、最催泪的一期节目。

这期没有嬉笑,没有太多口才。

只有最简单的交流、最耐心的倾听以及留有余想的安静。

而这些都是一个看似娱乐搞笑的综艺节目,做出了应有的「社会担当」。

遗憾的是,任何一档综艺终有结束的时候。

2018年3月31日,节目组拍摄了最后一期,与大家挥泪告别。

《无限挑战》正式走进了历史长河。

对于这种真人秀综艺节目,极尽真实才是最吸引观众的地方。

但不知从何时起,我们自己的综艺节目里越来越缺少这点。

经常会有观众吐槽节目「剧本痕迹过重」。

或者在剪辑上,太刻意地营造「人设」。

自然,鱼叔不否认「但凡综艺都有剧本」这样的说法。

即使是韩综,也不例外。

但处理剧本的方式却不是唯一的。

即时性的反应,也是无法演出来的。

高明如金泰浩,只是让剧本成为一种参考,最重要的还是展现成员本身自然的魅力。

如果仅仅是靠营造人设吸引眼球。

像这样持续十多年的综艺节目,怎么可能不出现一点纰漏。

曾有人评论《无限挑战》:

「只看这几个大男人坐着聊一天我也愿意看。」

这也说明了,个人最本真的魅力,才是综艺节目应该挖掘的宝藏。

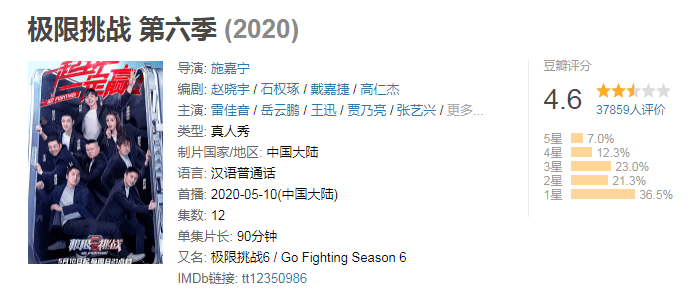

与《无限挑战》相似的节目我们也曾经有过,如《极限挑战》。

虽然处处能看到对《无限挑战》的模仿。

但得认可,很多地方还是做得不错的。

只可惜后面导演严敏退出,部分成员更换。

口碑开始严重下滑。

实在是国内综艺的一大损失。

回到开头张小龙提到的那档综艺节目《青春在大地》。

其实,从目前播出的两集来看,质量还不错。

这个节目主要分为两部分内容:乡村采风和舞台剧表演。

先是由明星嘉宾,来到脱贫乡村。

了解扶贫榜样人物,体验扶贫工作成果。

再将扶贫故事,改编成剧本。

由嘉宾亲自饰演扶贫工作者,并以舞台剧的形式在演播室中呈现。

扶贫工作者的事迹,当然是令人动容的。

在扶贫过程中所展示出来的坚定意志和顽强精神,也值得宣传和赞颂。

通过这样让明星采风+舞台剧表演的表现方式,也能带动人们走近扶贫工作者的形象。

仅从节目最终的成片来看,无法定论其背后到底存不存在虚假作秀。

不过,鱼叔总觉得这样的节目形式,确实很难让人产生真实感。

前半部分的采风,看上去像是一种安排好的观光展示。

具体的扶贫事迹,大部分只能从舞台剧中体会。

张雪迎饰演95后扶贫工作者小郭书记

不过,舞台剧终究是一种与生活存在距离的形式。

虽然演员演得不错,我们也会被故事感染到。

但心理上总还是觉得隔了一层膜。

因为仅通过这些,还是不能了解扶贫工作的全貌。

比如,扶贫过程中到底经历了怎样的艰难坎坷?

现在,是否还存在需要解决的问题?

至少目前看来,这些问题反映得还不够全面。

扶贫不可能一蹴而就,也不可能一劳永逸。

这不仅仅是一场阶段性的任务,更应该成为我们永恒的使命。

如果能在宣传扶贫成果的同时,再增加一些对当下问题的探讨,相信也会让节目变得更有意义。

话说回来,每个综艺都一样。

需要的都是一种「无限挑战」的精神,也都需要一种真实的力量。

责任编辑: