快充很重要,但屏幕高刷新率真的不是噱头?

记得去年二月,偶然之下去研究了一下手机充电的发展历程,从而知道了一件事——原来国产手机居然开创了快充的新思路,并且在今天成为了行业主流。

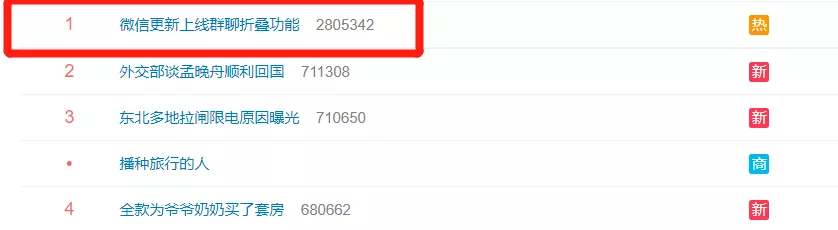

这个国产手机品牌就是OPPO,而它创造的快充模式,更是以一句文案火遍大江南北,不信你看下图:

是不是很熟悉?

在这句文案还在霸占地面广告的时候,OV还没有成为手机界大佬,那时候连华为也还没有崭露头角。但几年过去,超级快充技术已经迭代数次,成为oppo的杀手锏,国内手机格局也发生了巨大变化,比OPPO更加注重科研的华为登顶成为国内老大哥,在世界范围内,OPPO已经成功走出国门,开启了全球扩张之路。

实话说,在很多数码极客眼里,OPPO并不是一家很酷或者很会煽动用户心理的手机品牌,但它依然凭借自己的成绩坐稳了国内前四,甚至全球前五的江湖地位。

这不是偶然,更不是侥幸。

在这个成绩背后,其实隐藏着的是OPPO产品很成功的事实,那么有人就要问了,究竟是什么造就了OPPO用户的“舍不得”?

对于快充的发展过程简单介绍一下:

功能机时代的充电技术就不多说了,手机电池容量小,充电电流也小的可怜,但功能机基本上不怎么耗电,所以基本上续航不影响人们的使用。

到了智能机时代就不同了,智能机很费电,这就造成了手机电源这方面做出了两个方向上的探索——电池材料技术和充电技术。

前者涉及的是电池材料,对于手机厂商来说,电池材料能做的突破有很清晰的上限,事实上也一直用的锂电池,不同的是电池构造发生了改变。

而众多厂家发力的主要方向是后边这个选项——充电技术。

假设用普通的充电线充电,可能需要一个晚上,事实上最原先的智能手机充电时间也确实很长,从智能手机的使用习惯上来说,这种充电方式效率很低。

所以充电技术要解决的问题就是缩短充电时间,这就涉及到充电功率问题,这里面有一个最基本的物理公式:P(功率)=U(电压)·I(电流)。

原理很简单,解决方案也很简单,要么增加电压,要么增加电流。当时最初的主流方案是增加电压,这种方案省钱,见效快,工艺也不复杂,并且实现起来很容易,唯一的问题在于发热严重,可能会降低电池材料使用寿命。

而OPPO则提出了另一个方案——增加电流。问题在于这项技术在当时并不成熟,同时会增加研发成本和制造成本,但这种技术有一种好处就是发热较为正常,对电池材料影响小,并且前期充电速度很快。OPPO在之后加大这一方面的研发,并最终推出了自己独有的快充技术,并且这种快充技术成为OPPO早期产品的核心亮点——充电五分钟,通话两小时。

OPPO的创新最终也影响了智能手机行业整体对于快充技术的改变,于是才有了现在基本普及的快充技术。

现在的智能手机,普遍将充电时间控制在了两个小时以内,主力机型基本上能在1小时内完成充电,可以说快充让我们对手机的使用更加高效便捷。

所以如果让我来选择智能手机历史上哪些技术用过就回不去,也许快充不是最重要的,但会是我最先想到的一项。

实际上屏幕高刷新率并不是一个单独功能,它需要视频插针技术和一个优秀的GPU作为支撑,所以我更喜欢称之为“视频仿真技术”。

这个仿真所效仿的,是真实世界的“真”。

实际上屏幕高刷新率在技术上并不难实现,在应用上也不是什么新鲜玩意儿,但就视觉效果来说,这项技术在移动端的成熟确实是在近一两年内。

大部分人可能都知道,图像接近于真实的光学效果,一般通过以下途径来实现:即保存足够多的光学信息,用手机语言来说,就是高像素摄像头(比如小米的1亿像素)。

对于静态画面来说,真实就意味着细节的丰富。

对于动态画面同样如此,但不同在于,动态画面更讲究在时间维度上的细节处理。

人们使用手机的过程,整个屏幕是处于动态切换的状态,在画面与画面进行切换的过程中,人的眼睛接收的信息会随着画面切换频率而发生改变,理论上,帧率为30的动态画面(即每秒播放30张图片)就能够“糊弄住”人眼,让我们完全感受到画面的连续性,而按照国际标准,大部分显示器的帧率都在60以上,也就是说在我们人眼判断一系列画面为流动性画面的标准之上。

但是,这并不意味着帧率60的画面信息足够丰富,实际上,在人类可感知范围内,帧率越高,则包含的信息越丰富,人们也就越有身临其境的感觉,二维如此,三维同样如此。

可能有人会问人眼对帧率的可感知范围有多大?根据现有的生物学分析数据,这个数字为15——500。这属于一般情况下。

而超出这个帧率,对于绝大多数人来说基本感受不到什么变化。

当然,现实世界作为客观存在,它的信息量是最完整的,所以它的帧率从客观角度来讲可以达到+∞。

需要指出的是,并非人类感知极限在帧率500,电子产品就应该探索到这个位置,实际上帧率越高,对于视觉效果来说提升空间会急剧减小——帧率与视觉效果并不是正向线性关系,而是呈现以下抛物线关系:

横坐标为帧率,纵坐标为视觉效果

所以当帧率达到120 或者150的时候,对于绝大多数人来说,帧率的再次提升已经不能成为购买理由。

除了帧率提升,对于视觉效果产生巨大作用的还有视频插帧技术。

手机除了日常使用之外,一般也都会打开视频,但因为行业标准原因,绝大部分的视频在拍摄时候依然沿用60帧甚至更低帧率的技术,那么当屏幕刷新率达到120HZ的时候,实际上视频帧率依然是60,那么就会出现比较大的视觉反差,对于很多人来说的直接感受就是——突然发现视频有那么一点模糊和卡顿。

这就是眼睛对于不同帧率下连续性画面的信息量差异所做出的直接反应,视频插帧技术,实际上就是通过智能判断,补齐120帧所需要的画面,使整个画面的连续性保持一致。

这个技术其实相当实用,在电视上也应用颇多。

而GPU则是为以上活动提供算力,保证插帧不掉链子,让画面持续稳定。

三者共同营造的视觉效果,就是手机呈现效果上的明显提升,像是给我们每个人戴上了一副隐形眼镜。

在我看来,这个技术比之摄像头拍照效果的提升更具有实际价值和意义。并且对于体验过的人来说,也能够重要的购买决策。

这也是众多手机厂商逐渐开始使之成为旗舰级标配的根本原因。

在手机产品依然同质化严重的现在,对于用户来说,智能手机作为效率工具的定位基本上依旧没变,与此同时,因为手机与生活的紧密联系,手机中刚需的功能也并非一成不变。

在我看来,快充所满足的是人们对于效率工具定位的憧憬,所以它变得必不可少,而视频仿真技术满足的则是人们作为生物的基本需求,这一类需求在之前就已经展现出巨大的市场——比如说高保真声音技术的应用、高级摄像头及摄影技术的出现。

相比现在,我更关心几年后的市场,随着5G技术的商用及大规模应用,随着超高清视频领域的崛起,大数据时代的到来,手机的核心定位必将发生一定改变,而伴随着手机角色的改变,新的刚需会被创造出来,这一次会有哪些有趣的改变?

会不会让强大的外接交互功能成为标配?

会不会屏幕消失,出现高刷新率的全息投影,将二维画面升级为三维?

会不会……

且拭目以待。