老板们恐慌焦虑有用吗?倒不如一起来研究,疫

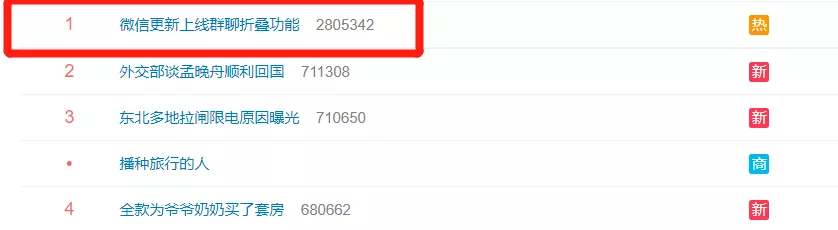

亲爱的各位老板,口罩、酒精、双黄连,你们都抢到了啥?

我看到双黄连的消息,正好是半夜12点多,心想明天一早赶紧去买。可谁成想,第二天一早就看到类似“惊慌失措的人们,连夜抢空了全网双黄连库存”、“人们连夜戴口罩药店排队抢购双黄连”的新闻,我才知道自己是有多么的“不那么贪生怕死”。

连夜抢购双黄连的排队群众

冷静下来,把注意力转移到可控的事情上除了抢东西手慢无的无奈,眼看着确诊人数破万的恐慌,各位老板们当前最大的情绪问题,应该是没法正常开工的焦虑。谁不焦虑是假的,本来大过年的,看见的应该是真银白银,现在却变成了这等局面,收入更是结结实实得减少了,尤其是我们这些小老板。这次疫情对于收入的具体影响我们尚未可知,但从当年非典的经验我们可以略知大概。

“非典”期间从事不同职业者的收入变动情况

上表的数据,出自中国科技促进发展研究中心《SARS期间北京市民的收入波动及其影响因素》报告,从表中可以清楚看到:经济收入收到最大冲击的是“个体工商业者或自由职业者”,他们中间有62.9%的从业人员表示经济收入比“非典”前有所减少。

没法开工挣不到钱先不说,房租、工资、银行利息,正常情况下或用盈利或用现金来支付,如果账上钱多,那么恭喜你,你的头发很安全。如果账上没啥钱,疫情又迟迟不结束,公司面临关门,你肯定少不了挠头。知乎上随手一搜,都是挠头的。

知乎上挠头的小老板

但话又说回来,你懊恼、恐慌、焦虑,有用吗?并没有,现在所有人都在等一个结果,那就是这次疫情到底啥时候是个头,面对疫情,我们小老板没有任何控制权。前面说过,比你着急的人大有人在,你决不是一个人在战斗,与其把精力放在不能控制的事上,不如让我们转移一下注意力,回到客户,也就是消费者身上,看看在全国肺炎疫情这种突发情况下,他们会有什么心理和行为,毕竟,生意还是要做的,做生意就要知道客户到底在想什么,尤其是在这种特殊环境下。

突发情境中的消费心理和行为1 安全需求第一,其他的都先滚一边儿

最近被困在家里,但出门买菜取快递免不了,每次回来都要在老婆严厉监督下,认真完成快递外包装和自己全身消毒,洗手恨不得洗到咯吱窝,就差玄关装一个酒精淋浴了。

昨天看到确诊人数破万,本来心情挺沉重,可刷微博看到上海某小区排队领口罩的视频,禁不住心里噗嗤乐了一下,每个人都自觉间隔两米,那种稀松的感觉,确实带着点儿北欧风情。

特殊时期下的北欧式排队

酒精浴也好,北欧风也罢,归根结底,是我们都怕了,更直白点,我们是惧怕死亡。

每个人都怕死,但没有疫情的时候,谁也不会这么怕,我们究竟为什么一下子这么贪生怕死,恐怕你们很少有人认真想过,我也实在是闲的够呛,专门上网翻文献查资料,发现人家文化人就是跟咱不一样,在学术上,人家管怕死叫做“安全动机唤起”。

安全、动机、唤起,这仨词分开看咱都懂,合在一起还是头一回看到,做生意的老板都知道动机,有了动机,人们才会行动,客户才会消费,所以任何有关消费者的动机,我们都应该关注。

那安全动机到底是怎么形成的呢?我把从文献里看到的整理成了三个步骤:

第一步:身处突发的危险情境,人们首先通过信息渠道了解突发事件相关信息,并通过自身经验和相关群体的影响,形成对突发事件的风险认知。我们刷微博头条,看微信群分享,跟朋友家人交流,都能影响我们对疫情严重程度的认识。

第二步:风险认知会唤起人们的消极情绪, 消极情绪的唤起程度,与风险认知的强烈程度有关, 并受群体情绪的影响。确诊人数几百和确诊人数破万,你的情绪不可能没有变化。

第三步:消极情绪会进一步影响其对后继信息的认知模式,最终由消极模式和认知共同形成安全动机。当消极情绪积累到一定的程度,原本不害怕的你也会变得恐慌。

安全动机形成了(人开始变得怕死了),就完事儿了嘛?并没有。

根据人本主义心理学马斯洛1954年提出的“需求层次理论”,动机的形成,意味着某种需求未被满足,也就是说安全动机的形成,其实是安全需求没有被满足。

马斯洛认为人类具有一些先天需求,人的需求越是低级的需求就越基本,越与动物相似;越是高级的需求就越为人类所特有。同时这些需求都是按照先后顺序出现的(分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求的顺序),当一个人满足了较低的需求之后,才能出现较高级的需求,即需求层次。

马斯洛需求金字塔

疫情当前,人人都不停刷手机,确诊人数和死亡人“屡创新高”,人们仿佛看到死神正一步步向自己走过来,原本觉得死亡遥远,现在仿佛竟能感觉到死神的呼吸了,本来处于底层的早就被满足的安全需求突然不被满足了,于是需求层次就开始变化,我们开始专注追求安全需求的满足。

我们放弃了对于社交的满足,足不出户;我们放弃对于自尊的需求,没心情买好看衣服和首饰(非典期间, 服装类销售同比下降7.6%, 金银珠宝类下降15.8%),我们放弃自我实现的需求,世界再大,我们也不想去看看。我们现在唯一想满足的就是生理需求和安全需求,抢购土豆白菜这些容易储存的蔬菜,抢购口罩、消毒用品,还有这两天被专家一点成名的双黄连。

2 其实抢的不是双黄连,而是定心丸

我们对抢购从来都不陌生,我们倒转时间,回到非典时期。

2002年11月,第一例非典患者出现在广东河源市。

大约到了2003年元旦前后,河源市开始出现“致命肺炎”的传言。2003年1月2日, 恐慌的人们在河源各大药店门口排起了长队。这是第一起因非典恐慌引发的抢购。

2月8日开始,“广东出现致命肺炎”的传言大范围传播。2月10日、11日, 广东省各地相继出现抢购板蓝根冲剂、抗病毒口服液、食用醋、医用口罩等商品现象, 一些不法商家趁机哄抬物价。

2月12日下午至13日, 出现抢购大米、食用油、食盐等现象……

有研究证明,是人就有“模糊厌恶”心理,尤其当人处在危险情境下,面对的不确定局面就会增加,人们会主动消除不确定。说的有点抽象了,请允许我用人话再解释一遍。

非典和武汉肺炎都是突发的危险情境,我们不知道疫情到底如何发展,我们每天盯着手机,朋友家人微信群里互相转发疫情的消息,我们只能运用主观概率进行风险评估,尽早实施风险规避。

这其中不免有人刻意或无意制造谣言,传播虚假信息,加工和放大疫情严重程度,加重恐慌气氛。这个时候,一旦出现市场供给不足的传言出现,我们的能够供我们决策的信息开始变得模糊,当人不确定正常购买能不能保证生活的时候,就会超前购买,快速消除不确定。

在研究消费者心理的学者看来,抢购其实就是消费者给自己吃了个定心丸,疏解自己的恐慌情绪。当人们对疫情在近期得到有效控制缺乏信心,人们选择突击购物,这实际上是一种谨慎决策,不求收益最大,但求遗憾最小。

3 疫情后消费反弹,跟这4个心理因素有关

疫情再猖狂,终究是要结束的。前面两个都是疫情过程中的消费心理和行为,接下来我们看看疫情后消费者的变化。当然,目前这个阶段,我们只能通过非典经验看当前疫情,让我感到些许欣慰的是,当年非典过后,有过一轮社会消费的大幅度反弹,那么,这轮新的市场消费热点和人们的心理状态存在哪些联系呢?

非典过后,时任北京大学心理学系、消费心理专家王垒教授,曾带领学生做过一项关于后非典时期大众消费的调查,其研究结果表明非典后的消费反弹与四大心理因素有密切关系。

1)寻求足量的外部刺激。

王教授认为,人在生理上需要寻求一定量的外部刺激输入,如果被剥夺,不能接受足够量的外部感觉信息,则会导致心理异常,会寻求机会重新获得足够量的外部感觉输入。出于这个原因,随着非典疫情的环节,人们会自然地渴望走出家门,因为消费必然会在短期内出现高涨,但随后消费行为仍会回落到正常水平。

想想也是,让你在家待个十天半个月,你再出门的时候,可不就是有一种逃出升天的感觉,如果兜里还有用来消费的余钱,肯定是要痛痛快快造个精光的!

2)期望正向反差因素。

当现实远远好于预期,出现意外惊喜,会驱动快乐消费。北大在进行这项调查时,是这样向被调查者提问的:“你觉得何时非典可以得到控制”,回答结果如下表:

从数据上可以看出,人们对于疫情的结束有着普遍的消极预期,然而在调查开始后不到一周,北京非典的病例已经降到10例左右,全国也降到大约30例左右,疫情基本得到控制。

现实远比想象的好,这无异于一个巨大的惊喜。 人们在高度紧张乃至恐惧过后 ,需要有一个心理重整过程 ,以便释放自己负面的情绪,特别是释放掉积聚的能量 (高度紧张恐惧时,人会动员 自身的所有生理的和心理的资源投入抵抗 ,确保防御的效果 )。出于这个原因,消费行为会在短期内爆发 ,之后再回落到正常水平。

3)应急消费因素。

非典疫情爆发在春夏之交,人们本来应该在 4月、5月、6月进行的换季消费 ,因非典影响限制受到拖延,因而集中到 6月 、7月份发生 ,如购夏装等。所以目前人们的消费行为具有季节性补偿消费性质。这个很容易理解,不多解释。

4)最佳唤醒水平。

每个人都会有一个最适合自己的习惯化行为水平 ,消费行为也一样,比如女孩子喜好逛逛商场 、跟好朋友一起聚餐 、花钱的程度和频率等。 如果因外部力量偏离这个水平,无论是偏高还是偏低,人们都会感到不舒服,总会尝试恢复到自己所习惯的行为水平。因此,非典过后人们的各种消费 行为会很快得到恢复。而非典时期 ,所有人的唤醒水平都因为非典而受到了抑制。因此非典后的消费反弹中,这个因素主导作用最为突出。

疫情当下老板们应该注意这三点第一,满足消费者的安全需求。

这个非常时期,既然安全需求第一位,那我们就想方设法让消费者觉得安全好了,尤其是卫生安全。各行各业,各有各招,我们先来看跟卫生安全最密切的餐饮行业,武汉的肺炎正在风口浪尖,至少我家周边的饭店没几个开门的,但如果疫情持续的时间长,总不能一直不营业吧,那要是开门营业,如何才能让消费者感觉到卫生安全呢?我们一起看两个非典时期的案例,找找灵感(前提是要先响应政府号召,不该扎堆的时候千万别扎堆,切记!切记!)。

呷哺呷哺:一人一锅,非典染不上

一人一小锅的呷哺

2003 年,非典席卷北京,人心惶惶,当时的情况和现在有点像,10 家饭店有 8 家关着门。但也有爱较劲儿的,呷哺呷哺董事长贺光启就是一个,他就是死扛着,跟非典死磕,他觉得“非典闹得再大,也抵不过人要吃饭!”

于是,坚持换来转机,和其他火锅店大不一样的“一人一锅”的“呷哺呷哺”在这个非常时期讨巧了,正像贺光启说的一样的,人们害怕归害怕,终究还是要吃饭的,来呷哺吃饭的人越来越多,与周围门店形成鲜明对比,贺光启看势头不错,花1万块在1039北京交通广播里打出广告:“今天你呷哺了吗?”,一时声名远播,在北京非典严峻时期,创下日客流量2000位的就餐记录。

向阳渔港:引进红外线测温仪器

看到这个案例的时候我还挺惊讶的,难道这家老板也看过《疯传》这本书?(开玩笑,《疯传》是2014年出版,看过我以前文章的老板知道我在说什么)

向阳渔港斥资百万购入两套测温系统放在大厅,在非典时期用热成像的技术,直观展示顾客的体温情况,这相当于给其他消费者吃个定心丸,一个放心的用餐环境赫然眼前。在当时那个特殊时期,国内餐饮业中采用此系统防“非典”的,向阳渔巷是第一家。

红外线热成像仪器

《疯传》的作者乔纳-伯杰谈到过要把产品可视化,相比当时的胡大给餐厅疯狂消毒、下血本给员工打1000块的预防针,向阳渔港的这个方法更具可视性,把安全工作做到明处,让老百姓有了更加直观的放心感受,这一点确实高超。

说这两个案例,并不是鼓励餐饮老板都搞一人一锅,都买个红外线测温仪,我的意思是,在如果还有人愿意出门吃饭的情况下,如果你能把你的分餐制特色服务做出来,或者你能把你的“卫生健康防控手段”可视化,你家的生意是不是就能比别人家的要好一些呢。

其他行业老板也一样,能不能想想办法,在减少人和人接触的方法上多动动脑子,把疫情防控做到位,又能把生意做起来,这不人家送餐公司就想出辙了,2020年1月28日,美团外卖宣布此前在武汉试点的“无接触配送”服务项目,增加落地城市扩大到100个,预估一周内遍布全国。

“无接触配送”就是指客户在提交订单时,可根据“订单信息备注名称”,与骑手商议货品置放的特定部位,如企业前台、大门口等;送到后,骑手将根据电话、APP等方式通告客户自主出餐。

说实话,外卖最近我是不敢要了,也没亲自体验一下“无接触配送”的服务,但快递柜这个时候倒是体现出价值了。现在这个时候普通快递都不让进小区了,正好快递员也省事了,直接放到快递柜,打个电话通知客户自取,减少了人们面对面接触的风险。

毕竟,对策总比困难多。毕竟,在非典时期,我们还有淘宝和京东这样的好榜样!

第二,哄抬价格发国难财,倒霉的一定是你自己

前面我们说过,在非常时期,人们为了消除不确定,同时也为了满足自己对于安全的需求,会去抢购生活和防疫物资,有些自作聪明的商家,瞅准了消费者这个心理,把自己的商品价格调高,狠狠地赚上一笔。一开始商家确实会得逞,但后面他就会发现自己大错特错。

认知心理学认为,在危机环境下,人因为恐慌,消极情绪被高度唤醒,这个时候,人难以分辨各类信息的真假,会不知所措,接着,人们会意识到对危机事件进行快速反应,并且研究表明,这种危情下的快速反应通常是自动化的,也就是说人们抢东西的时候是不经过大脑,不怎么在乎价格的。但研究同时指出,应对危机的行为会从先前的自动化,变为控制性加工。通俗地讲,也就是说人们慢慢开始纳过闷了,两根黄瓜62块,这也太特么黑了,往后日子咋过,举报!

另外,我还在一篇2005年的论文中(袁桂秋,抢购行为的理论解释)看到,学者根据消费预期假设理论,利用目标规划方法,建立和求解了关于消费者行为的数学模型。不仅在理论上解释了抢购这一经济现象,同时也表明消除市场的抢购现象,维持正常经济秩序的唯一办法就就是有效地压制商品价格。

政府的决策多由严谨学术理论的支持,在非典时期,政府就曾严厉打击哄抬价格的行为,有一家广东的企业因为一袋盐多卖了几块钱被罚20万的现实教训。

多卖三四块被罚二十万

可能是没看过新闻,更没看过论文的缘故,这次武汉疫情一出,居然还有一些企业主自作聪明的打涨价牌,结果惨不忍睹:

蔬菜售价涨幅692%!

商家:上海联家超市有限公司徐汇店(家乐福徐汇店)

处罚金额:拟罚款200万元

违规事实:1月28日,在春节疫情期间销售的精选生菜、小白菜、鸡毛菜、油麦菜、菠菜等15个品种的蔬菜,进货价格无明显浮动的情况下,该店于1月26日至28日期间仍然多次上调部分蔬菜销售价格,且价格涨幅较大,涉及品种多。其中生菜、小白菜、鸡毛菜的涨幅分别为692%、405%、330%。1月29日,上海市市场监管局执法总队抓紧对该案立案查处,并于1月30日向当事人发出《行政处罚听证告知书》,拟作出罚款200万元的行政处罚。

一棵白菜竟标价63.9元 !

商家:郑州市北二七路大商超市

处罚金额:50万元

违规事实:1月26日,新浪微博网友发帖晒出两棵标价63.9元、41.9元的白菜照片,称郑州市北二七路大商超市及世纪联华橄榄城店白菜价格暴涨。目前,二七区市场监管局已对二七路大商超市负责人进行了行政约谈,并作出50万元的行政处罚,对世纪联华橄榄城店正在进行调查取证。

63.9元一颗的大白菜

小豆黄瓜竟标价176元一公斤!

商家:河北廊坊明珠兴安超市

处罚金额:50万元

违规事实:1月29日,针对群众反映的河北廊坊明珠兴安超市部分蔬菜涨价问题,其中小豆黄瓜竟标价176元一公斤,廊坊市场监督管理局依法给予明珠超市50万元行政处罚。

61.95元两根黄瓜

高价多卖了几天货,你能多挣几个钱,比起几十万上百万的罚款,哪个更划算呢?所以,奉劝各位老板的还是那句老话,No Zuo,No Die!

第三,疫情后消费反弹很难说,但不要太过悲观。

前文提到过北大王垒教授对于非典后消费反弹的心理学分析,但王教授同时指出,预测是要以较为严格的界定为基础的,将7月开始定为非典后,和将2004年元旦后定为非典后意义是完全不同的,而到底该如何界定并没有统一的标准。所以很难说非典后的消费一定是高涨的,因为非典后这个概念都没有完全明确的界定。

但有一点是可以确定的,大喜过望、紧张情绪的释放是一定会造成消费上涨的,前文提到的4个消费回升的心理因素一定会起作用。但同时也因为这些属于感情的释放,所以这部分消费也会很快回落,不会持续太长的时间。

另外有一部分消费属于一般性消费,这个持续时间会长一些,什么是一般性消费?比如人们因为非典疫情长教训了,在生活习惯上有了变化,比如以前洗手只用清水冲,现在知道每次都用洗手液了,这就对香皂、洗手液、消毒液的消费产生一定刺激。经过疫情的洗礼,人们更注重身体健康了,以前大吃大喝,现在变成健康饮食,那么主打相关产品的餐饮企业就会比以前更好。

虽然这次疫情不知道何时才能过去,但我们不要太过于消极。王垒教授发现在非典爆发初期,人们对战胜非典的信心认识不足 ,低估了民众的力量和政府应对危机的能力 ,因此普遍做出了较为悲观的预测 ,而这种悲观预测带来的负面影响是较大的。

因为预期非典5-7个月才能过去,与预期1个月就能缓解,人们才去的措施截然不同。如果预测半年才能过去,某些企业就有可能大规模裁员、暂停项目或者停止装修种种减少现金支出的应对措施。可当1个月后非典已经大为缓解,人们的消费行为迅速回升,某些行业消费热点迅速显现时,这些企业和商家可能就来不及应对,难以及时抓住稍纵即逝的商机。

各位老板,今天的文章有点长了,可能其中不少废话,您挑有用的看就行了。最后我想装一把风雅,引一句唐代刘禹锡的诗句:

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

这次疫情危机,弄不好就成了病树,最后枯死路边。但当别人只是一味悲观,而我们向前看,勇敢走的时候,我们更大概率成为“万木春”的一员,浴火重生!

老板,加油!

武汉,加油!

中国,加油!

参考资料

1.樊春雷, 马谋超, 王詠, et al. 突发性危机情景下抢购现象的发生及其应对策略[J]. 心理科学进展, 2003, 11(4):368-374.

2.刘颖. 突发事件中消费心理的分析与扩大消费需求--以“非典”流行期间消费现象为例[J]. 贵州财经大学学报, 2004(1):20-22.

3.李力. 非典后消费反弹的四大心理因素[J]. 半月谈, 2003(13):6-8.

4.袁桂秋, 浦国华. 抢购行为的理论解释[J]. 统计与决策, 2005(2):56-57.

5.SARS期间北京市民的收入波动及其影响因素[M]// 2004年:中国社会形势分析与预测. 社会科学文献出版社, 2004.